当社印刷物 ブラタモリで紹介

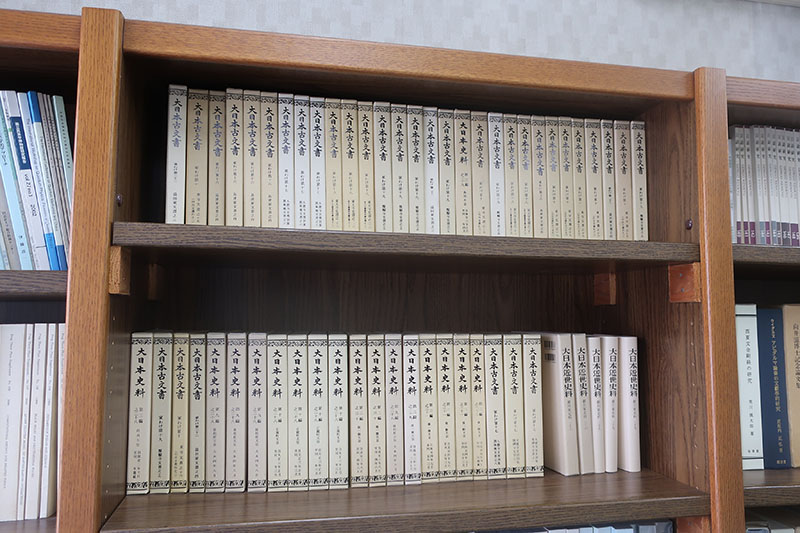

[caption id="attachment_291" align="aligncenter" width="800"] 当社製作の「大日本史料」の並ぶ応接室書棚[/caption]

当社製作の「大日本史料」の並ぶ応接室書棚[/caption]

2025年8月30日のNHKテレビの番組「ブラタモリ」で当社で製作した「大日本史料」が取り上げられていましたので、紹介します。

「ブラタモリ」はタレントのタモリが全国を旅して、知られざる地理や歴史を紹介するというもので、8月30日は「東京大学の宝」というテーマでした。その中で、さまざまな貴重な資料が取り上げられていたのですが、東大史料編纂所を訪れたタモリが「大日本史料」を紹介されるという場面がありました。大日本史料は番組でも触れていましたように、1901年に刊行始まった日本の歴史資料を翻刻(巻物などに手書きされた書物を活字に起こすこと)したものです。これこそ日本の宝と紹介されていましたが、大日本史料で21世紀以後に作られたもののうち、かなりを中西印刷で製作しています。ちなみに全部刊行するにはまだ200年かかるとのことです。

元々、大日本史料は活版で作られていました。活版は手作業ですので手間がかかりますが、自由なレイアウトが可能でした。特に大日本史料のような手書きを底本とするものだと、筆書き草書と似た体裁を手先の器用な活版職人が巧妙に組み上げていました。しかし21世紀以後、コンピュータで組版するようになると、それができなくなってしまいました。そこでわざわざ東京大学から指名があり、中西印刷でコンピュータによる翻刻組版に挑戦することになったのです。中西印刷の活版以来の伝統の漢字組版とコンピュータ技術が融合して初めて可能となったのです。

現在では、当社以外でもこうした組版のできる会社が増え、近年は大日本史料の受注は減っています。それでも、類書でさらに複雑な「大日本古文書」は毎年発注があるなど伝統は続いています。XMLやAI等に隠れて忘れられがちですが、中西印刷の原点ですので、守り続けたいと思っております。

画面キャプチャもありますが、著作権の関係上、掲載は断念しました。