即時 OA(オープンアクセス) 方針の推進に向けて

内閣府から示された「2025年度以後の公的資金対象となる競争的研究費(科学研究費助成事業(JSPS)、戦略的創造研究推進事業(JST)、革新的先端研究開発支援事業(AMED)、創発的研究支援事業(JST))による助成を受けた研究論文の即時公開義務」が学術界に大きな波紋を投げかけています。これは助成を受けた研究結果の論文をすぐにオープンアクセスにすることを要求しているものです。

そもそもオープンアクセスとは

オープンアクセスはオープンサイエンスの学術情報発信における実践と考えられます。オープンサイエンスとは学問が象牙の塔にたてこもり、専門家だけの知識共有だった時代が終わり、みながその成果を共有し、利用できるようにするということです。ことに最近のビッグサイエンスでは、莫大な費用が必要とされるものも多く、国民の税金から研究費を支出せざるをえません。従ってその成果はきっちりと納税者に開示されなければならないということでもあります。

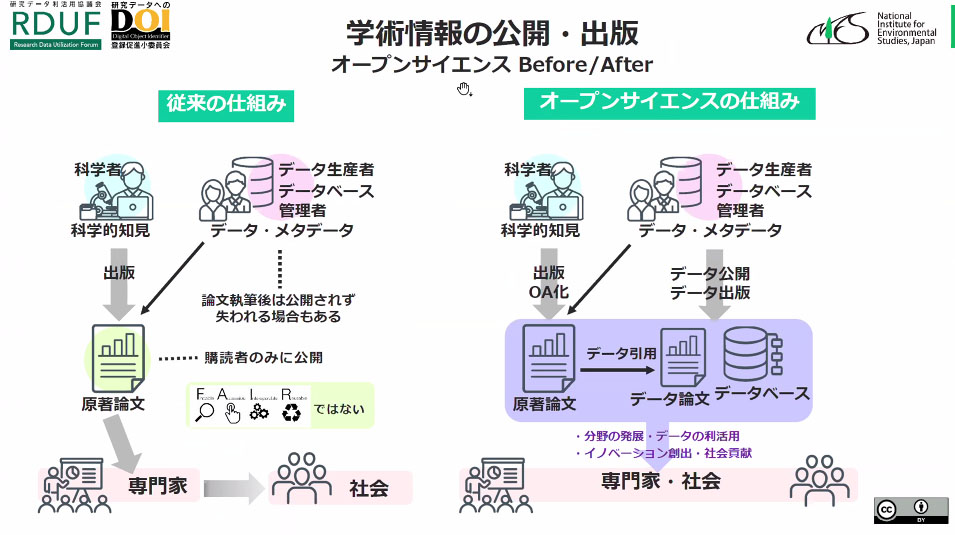

オープンサイエンスについては、下の図を参照してください。オープンサイエンスによって、広く研究成果は社会に公開されていきます。そして研究データも公開すると言うことになれば、最近さまざまな問題となって噴出している学術不正もおこりにくいでしょう。なお、この資料元は国立環境研究所の資料ですが、クリエイティブコモンズのCC BYで公開されていますから、ここでも自由に利用できます。正にこれこそがオープンサイエンスの第一段階オープンアクセスなのです。

オーブンサイエンス概念図 CC BY 白井(2025)「即時OA義務化は研究者にとって良い話?」https://japanlinkcenter.org/top/doc/jalc_taiwa11_tk02.pdf

ではオープンアクセスの定義をみましょう。「オープンアクセスとは、インターネット上に論文等を無料公開し、二次的利用の範囲に関するライセンス情報を明記することで、誰もが障壁なく閲覧・利用できることをいいます。」(科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)利用規約第2条(4))

ここで無料公開ということのみがクローズアップされ、無料公開すればそれがオープンアクセスだと勘違いされている方も多いのですが、これは違います。無料公開はオープンアクセス(以下OA)成立要件の一部にすぎません。

FAIR原則に基づくdoiとCC

OAは、積極的な開示からはじまりますが、一般にOAにはFAIR原則が適用されなければならないとされます。FAIR原則とは2014年のオランダのLeidenで開催されたワークショップでまとめられた原則で、世界的に広くOAの原則として認知されています。

FAIRとは、データの適切な公開と共有を促進するための基準、「Findable(見つけられる)」「Accessible(アクセスできる)」「Interoperable(相互運用できる)」「Reusable(再利用できる)」の頭文字を取ったものです。

これを具体的に実践するためには、永続的な2つの目印が必須であると考えられます。それはdoi(https://japanlinkcenter.org/top/about_doi.html)とCCライセンス(https://the.nacos.com/academic/cc.php)です。

doiは研究論文についてのPID(Permanent Identifier 永続的識別子)です。研究論文ひとつについてひとつ定まり、デジタルで発表された論文にひもづけられます。こうすることで、論文は永続的に検索閲覧可能となります。デジタル化された論文を掲載するサイトは往々にして所在が変わりますが、そのたびに引用元のすべてのリンクを貼り替えるわけにはいきません。doiは永続的に変わりませんので、移転したサイトとdoiサイトの連携を貼り替えることだけで、リンクはかならず目的の論文に到達することができます。そうしてdoiを通じて論文は永続的に広く世界に公知され、「Findable(見つけられる)」と「Accessible(アクセスできる)」が保証されるのです。

CCライセンスは著作権に関する宣言です。日本他、多くの国では著作権は著作物には無条件で生じます。著作権が生じた以上、著作者の了解がなければ、利用したり改変したりすることはできません。例外的に特定の形式に従った引用等ができるだけです。それに対してPD(Public Domain)として著作権をまったく主張せず、自由に使えると言うことを宣言することもできます。しかし著作権主張とPDはあまりに両極端であり、どちらも運用するには不便です。そこで、その間の利用形態を可能にするものとして、CCライセンスが提唱されました。CCライセンスはさまざまな形態がありますが、OAとする場合、CC BY(著作者の表示をすれば、あとの商利用も含めて利用、改変は自由)とすることがのぞましいとされます。CCライセンスを付与することで論文は「Interoperable(相互運用できる)」と「Reusable(再利用できる)」が保証されます。

ただし、doiとCCについては、研究者・発行機関で認識が共有されているとは言えません。充分にその宣言については検討し、了解を得ておくべきでしょう。特に共著者のある場合、CCライセンスについて、誓約書などを交わしておくべきと考えられます。また学会などでは、論文掲載時のCCライセンスについて事前に決めておくことが必要でしょう。

即時OA方針に対応するには

今後、学会誌そのものがOAに対応していなければ、すくなくとも公的資金助成を受けた論文の投稿はなくなるでしょう。学会誌側としては、即時無料公開、doi取得、CCライセンスの付与がOAの最低条件です。掲載する全論文を対象とすることが無理であってもAPC(ArticleProcessingCharge 論文をOA出版する際に支払う論文掲載料)を徴収するなどしてOA要望のあった論文に限りOAにするといったハイブリッドOAも可能でしょう。

現在、掲載雑誌そのものがOAに対応していなくても、該当論文が機関リポジトリ(IR Institutional Repository)に掲載してあればよいという指針が示されています。ただし、ここでいう、機関リポジトリは「研究データ基盤システム(NII Research Data Cloud)上で学術論文及び根拠データが検索可能となるものとする(2024年2月16日統合イノベーション戦略推進会議)」となっています。OAに機関リポジトリ掲載を利用される場合、ご自分の利用できる機関リポジトリが対象であるかどうか事前に確認が必要でしょう。

機関リポジトリでの掲載については学会誌の側で方針を決めておく必要があります。特にエンバーゴ期間については重要で「『即時』」とは、該当する競争的研究費による学術論文および根拠データの学術雑誌への掲載後の、公開禁止期間(エンバーゴ)がないことをいう(前掲)」となっています。つまりエンバーゴ期間を設けている学会誌はそもそも対象にならないのです。ただし、手続き上、技術的制約上、即時は難しいことですから「学術雑誌への掲載後3か月程度で公開されることが望ましい」とされています。

J-STAGEへの掲載誌は、doiが自動的に振られますので、無料公開であれば、条件の半分は満たしています。ただし、CCなどのアクセスポリシーを明確にすることが求められます。JSTでは、今後OAアクセスポリシーの明確化を求めるとしています(2024年11月J-STAGE即時OA方針への対応説明会発言)

混乱が予想されるためか2024年10月8日更新「基本方針および基本方針の実施にあたっての具体的方策に関するFAQ」には「研究成果を誰もが自由に利活用可能とする観点から、本来、利活用の範囲に関するライセンス情報が明示されていることが必要であるが、(中略)当面のあいだ、電子ジャーナルへの掲載後、即時にインターネットから無料でアクセスできることを、基本方針における即時オーブンアクセスに対応したものとみなす」との記載があります。

当面の間がいつまでかはわかりませんが、私的なサイトや学会のサイトなどにPDFを無料公開するだけではOA要件を満たしたことにはならないことは留意すべきです。

今まで学会誌は会員から会費を集めて、その対価として学会誌を送付したり、学会サイトを閲覧できるとしていました。オープンアクセスはその流れを変えることになります。すでにオープンアクセスの浸透しつつある海外では、APCを軸に学会誌の運営を考える傾向が強まっています。これはいわば、課金の方向が「読む人」から「書く人」へと移るということでもあります。また機関リポジトリは大学図書館が運営することが多いわけですが、これまで書物を「買う」ところだった図書館が書物を「発行」するところに変わると言うこととなります。これは図書館の負担や役割を大きく変えることになります。すべてにおいてオープンアクセス義務化は学術流通の仕組みを大きく変えることになるでしょう。

XMLと印刷会社としての取り組み

ここまでで述べたように、OAとは単に論文をPDFでサイトに載せると言うだけでは達成できません。機関リポジトリへの掲載もNII RDC準拠だけではなく、かなりのメタデータ(書誌情報。その論文に関する基本的な情報)を整備する必要があります。メタデータはのちのちの利用しやすさから考えて、XMLで記載することがベストです。J-STAGEへの掲載では書誌情報はXMLで提供することが求められています。

印刷会社は、今まで誌面の美しさということで、自社の技能を高めてきました。これはもちろん今でも事実ではありますが、データとしての美しさ、デジタル空間の中でいかに有効に活用できるかが、これからはより重要だと考えています。

参考文献

当記事は CC BYで公開しています。中西印刷株式会社が作成元であることを表示していただくことで、改変、営利目的での二次利用も含めて、広く利用することができます。著作権は放棄していません。